アトピー性皮膚炎と「水素ガス吸入療法」

悪玉活性酸素(※1)は炎症の起こっている場所で大量に作られます。

アトピー性皮膚炎で強い炎症(発赤、酒さ)が出ている場所は活性酸素が多いと言うことになります。

活性酸素は炎症を悪化させます。

すると更に炎症、かゆみがひどくなります。

すなわち悪循環に陥ります。

ここで”活発な水素”の登場です!

”活発な水素”は非常に強力な抗酸化力を有し、フリーラジカル補足薬(※2)としての役目を果たします。

”活発な水素”が体内に入ると、悪玉活性酸素はこの水素と磁石の様に結びつき急激に減少します。

そして代謝作用により体外へ尿として排出されます。

その結果、炎症の低減へ向かうと報告されています。

「水素ガス吸入療法」は水素吸入量に相関し、多くの場合即時反応的(数時間~数日)に炎症が減少するとの臨床報告が数多くあります。

長期的(数か月)炎症の減少状態を続けること(皮膚炎の鎮静化傾向)でサイトカインシグナル(※3)は徐々に収まって行き、細胞の入替サイクル終了時点で

一定の炎症鎮静化が認められるとの報告がなされています。

炎症が低減できれば消炎鎮痛剤やステロイドの使用を減らしたり、中止することができます。

したがって、薬の副作用の低減にもつながります。

また、水素はミトコンドリア(ATP)を活発化させ、細胞の入替をうながし、正常な細胞を増やして行きます。

水素ガス発生装置「ENEL-02」による「水素ガス吸入療法」の吸引頻度は、ホームの「目的別、水素吸引の頻度と目安」

をご覧ください!

(注:アトピー性皮膚炎の方は原因物質となるアレルゲンを特定(血液検査)することで、生活習慣において炎症を軽減することが大切です)

(※1)悪玉活性酸素:ヒドロキシルラジカル(フリーラジカル)

(※2) フリーラジカル捕捉薬:敗血症性ARDSに対する臨床研究の中間報告で、

抗酸化物質の投与が臓器へのダメージを軽減し、生存率を向上(ARDSで約60%)させると報告(※4)された。

(※3)サイトカインシグナルが放出されてT細胞やマクロファージ等の免疫細胞を炎症部位に誘導する。

その後サイトカインはこれらの免疫細胞を活性化し、さらなるサイトカイン放出を促す

(※4)a b c Drazen, Jeffrey M.; Cecil, Russell L.; Goldman, Lee; Bennett, J. Claude (2000). Cecil Textbook of Medicine (21st ed.). Philadelphia: W.B. Saunders. ISBN 0-7216-7996-X

アトピー性皮膚炎とはどんな病気か

かゆみの強い慢性の湿疹で、増悪や軽快を繰り返します。多くの場合、アトピー素因

(気管支喘息、アレルギー性鼻炎、結膜炎、アトピー性皮膚炎などを生じやすい体質)をもつ人に生じます。

主に小児期に発症し、成人では軽快することが多いのですが、成人になって再発したり、重症になることもあります。

原因は何か

多くは環境中のダニや食べ物などの成分がアレルゲン(アレルギーの原因物質)となり、

それらに対する免疫グロブリンE(IgE)抗体がつくられて、皮膚にアレルギー性の炎症を起こします。

小児では、卵、牛乳、小麦などの食物が原因として多くみられます。

その他、イヌ、ネコなどのペットのフケや毛、体内や皮膚の表面にすんでいる真菌(カビ)などの成分もアレルゲンになります。

また、皮膚の最上層である角層内の天然保湿因子やの細胞間物質(セラミドなど)の異常などにより皮膚のバリア機能が損なわれ、

冬の乾燥や夏の発汗、衣類などの刺激に対して皮膚が弱く、炎症を起こしやすい状態になります。

炎症を起こした皮膚の表面には細菌が増殖しやすく、さらに悪化させる要因になります。

成人では、これらにより生じた皮膚の炎症が職場や家庭内の精神的ストレスで悪化することがあります。

家族にアトピー素因のある人が多く、他のアトピー疾患の合併も多くみられます。

症状の現れ方

年齢によって症状が異なります。

乳児期には滲出液の多い紅斑が顔面や体幹、四肢にみられ、幼小児期になると首や四肢の関節部などに乾燥性の病変がみられます。

思春期や成人になると全身、とくに顔面、くび、胸背部などに紅斑や丘疹(ぶつぶつした隆起)などの症状が強くみられます。

ざらざらした黒ずんだ乾燥肌(アトピー皮膚)のことが多く、かゆみが強いために掻破による傷(かき傷)がみられます。

眼のまわりの症状が強い場合には、アトピー性白内障や網膜剥離を起こすことがあります。

アトピー性皮膚炎に単純ヘルペスが感染すると顔面や上半身などに小さな水疱(直径が数㎜の水ぶくれ)が多発し、ぴりぴりした痛みを伴います。

これはカポジ水痘様発疹症と呼ばれ、感染が広範囲に及ぶと発熱を伴います。

検査と診断

多くはそれぞれのアレルゲンに反応する免疫グロブリンE(IgE)抗体が上昇し、血液中の総IgE抗体量も上昇します。

皮膚炎の悪化時には、白血球のうちアレルギー疾患で増加する好酸球の割合が増えています。しかし約20%はIgEが上昇しないアトピー性皮膚炎として存在します。

治療の方法

皮膚のかさつきを抑える目的で白色ワセリンや尿素などを含んだ保湿剤を、炎症を抑える目的でステロイド軟膏を用います。

免疫抑制薬の軟膏タクロリムス(プロトピック)も有効ですが、刺激感や感染症などの副作用に注意が必要です。

内服薬では抗ヒスタミン薬や抗アレルギー薬を用います。抗炎症作用のある漢方薬が有効なこともあります。

細菌や単純ヘルペスの感染症を伴った時には、それらに対する治療が必要になります。

病気に気づいたらどうする

原因対策を行います。家のなかのダニ対策や小児では原因食物の除去を行います。

ただし、過剰な食物除去は成長障害を来すため注意が必要です。

皮膚の清潔を保つことは重要ですが、石鹸の使用により皮膚は乾燥するので、入浴後は保湿を十分に行います。

掻破によるびらんが著しい場合には、軟膏を塗った上にガーゼや包帯を巻いて掻破から皮膚を守ります。

(※)十分な睡眠をとることや胃腸の調子を整えること、精神的安定を図ることも重要です。

ステロイド系抗炎症薬の副作用

医療現場で一般的に使用されるステロイド系抗炎症薬によって生じる副作用について。

副作用として過剰な免疫抑制作用が発現することによる感染症、クッシング症候群、

ネガティブフィードバックとして副腎皮質機能不全、糖新生の促進による糖尿病、

骨量の減少に伴う骨粗鬆症、消化管粘膜におけるプロスタグランジン産生抑制による消化性潰瘍などが知られています。

気管支喘息においては、ステロイドを吸入で用いた場合にはステロイド剤は呼吸器系の組織に局所的に作用し、

血中移行する量が少ないため副作用が少ないと言われている。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

成人の食物アレルギーの原因として何が多いか?

サバ、エビといったことをよく聞きますが、意外とそれらが原因であることは少ないと言われています。

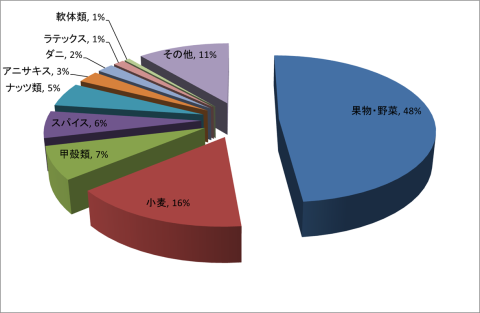

下のグラフを見てください。

某総合病院のデータです。

アレルギー検査のパンフレットから転載しました。

これをみると、約半分は果物・野菜で生じることがわかります。

次いで小麦です。

茶のしずく石鹸に含まれていた小麦の成分でアレルギーが生じ、ニュースになったことは記憶に新しいと思います。

逆に言うと、成人で卵やミルクにアレルギーを生じることはほとんどないといってもよいと思います。

なぜ、果物・野菜でアレルギーを生じることが多いのでしょうか?

それには交叉反応ということを理解する必要があります。